Depuis les prédictions théoriques de Paul Dirac, à la fin des années 20, le fait est bien établi que pour chaque particule, il existe une antiparticule avec des propriétés opposées, notamment la charge électrique. Au cours des trois décennies suivantes, les scientifiques ont découvert les constituants qui composeraient les anti-atomes : les antiélectrons (ou positons), les antiprotons et les antineutrons. Mais il a fallu attendre 1995 pour qu’une collaboration du CERN parvienne à fabriquer, pour la première fois au monde, quelques atomes d’antihydrogène, constitués chacun d’un positon et d’un antiproton.

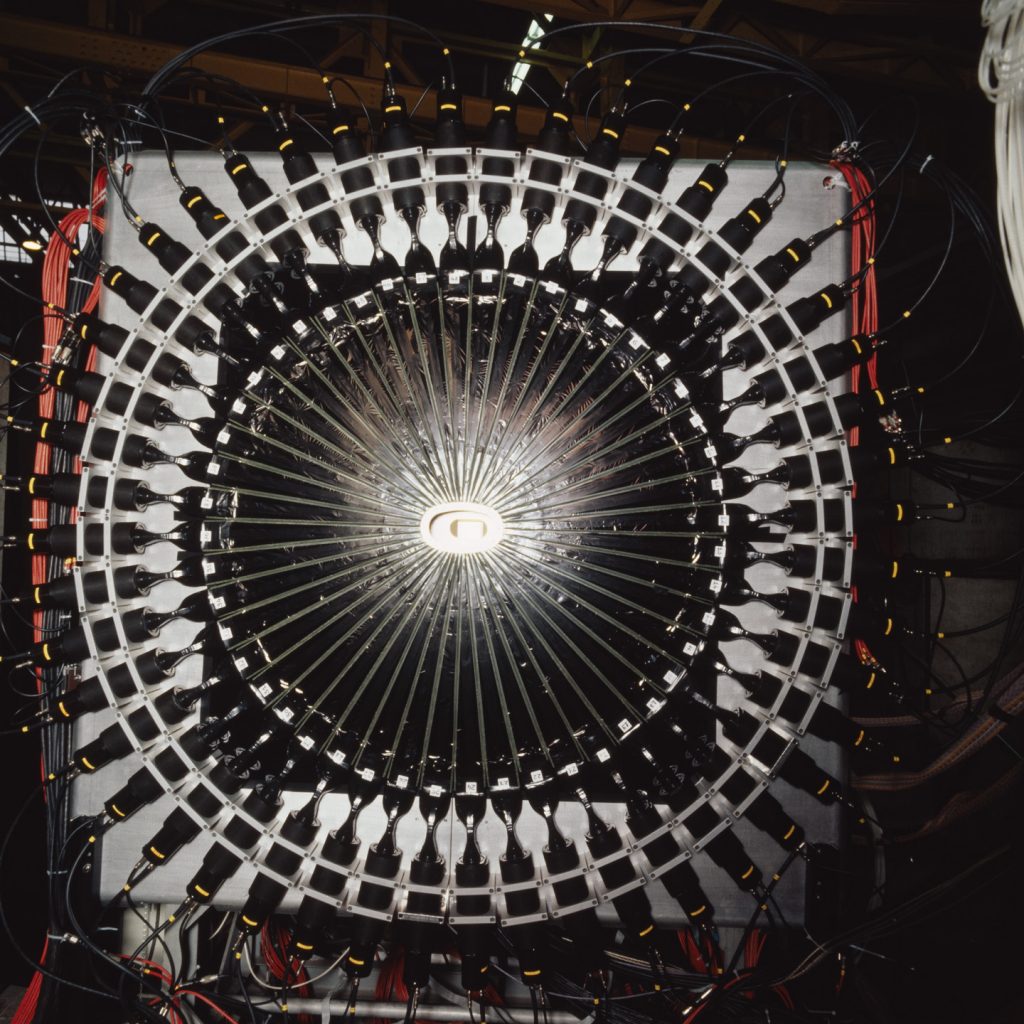

Ces premiers atomes d’antihydrogène furent observés par l’expérience PS210, dans l’Anneau d’antiprotons de basse énergie (LEAR). Cette expérience constitua un véritable défi, tant pour les expérimentateurs que pour l’équipe chargée de l’exploitation de LEAR. Et ce fut un succès, même si les atomes d’antimatière se déplaçaient à une vitesse proche de celle de la lumière et ne purent donc être utilisés pour être étudiés. Le 4 janvier 1996, le CERN et les instituts participant à l’expérience publiaient un communiqué de presse annonçant leurs observations. L’information, qui semblait tout droit sortie d’un film de science-fiction, fit le tour du monde.

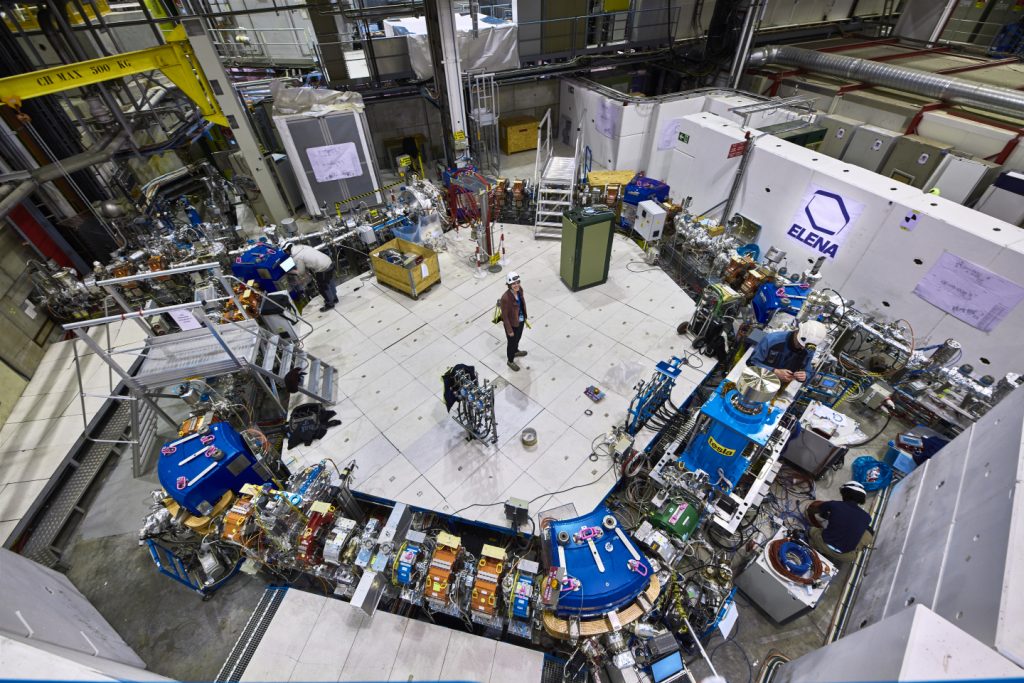

Ce succès et l’intérêt considérable des scientifiques et du public a ouvert la voie à un nouveau champ d’études et lancé le développement d’une nouvelle machine. Le décélérateur d’antiprotons (AD) a alimenté plusieurs expériences en antiprotons à partir de 2000. Deux années plus tard soit, fort à propos, 100 ans exactement après la naissance de Paul Dirac, deux collaborations annonçaient la production d’un grand nombre d’atomes d’antihydrogène « froids ». Depuis, les expériences sur l’antimatière ont multiplié les succès, mesurant les paramètres fondamentaux des antiprotons et de l’antihydrogène avec une précision de plus en plus grande. Un deuxième décélérateur, ELENA, entré en service en 2020, ralentit davantage encore les antiprotons de manière à faciliter leur étude.

Témoignage

Aucun membre de notre petite collaboration n’oubliera jamais ces journées trépidantes de 1995. Tous les éléments du dispositif expérimental devaient fonctionner ; nous n’aurions pas de seconde chance.

Walter Oelert

Walter Oelert, alors chercheur au Centre de recherche de Jülich, en Allemagne, dirigea l’expérience PS 210. Rapidement mise en place en 1995 à LEAR, cette expérience produisit pour la première fois au monde des atomes d’antihydrogène. Il a ensuite participé à l’une des expériences pionnières sur l’antimatière au début des années 2000 et a été l’un des initiateurs du nouveau décélérateur d’antimatière ELENA.

« J’aimerais citer Werner Heisenberg qui affirmait en 1972 : « la découverte de l’antimatière a peut-être été le plus grand saut de tous les grands sauts en physique de notre siècle ». Il faisait référence aux prédictions révolutionnaires de Dirac, suivies des découvertes du positon en 1932 et de l’antiproton en 1955. L’antihydrogène n’avait toujours pas été observé pour la première fois.

Au début des années 90, la collaboration JETSET utilisait des antiprotons pour son expérience à l’Anneau d’antiprotons de basse énergie LEAR. À l’automne 1993, au cours d’une pause-café, trois physiciens des accélérateurs, Michel Chanel, Pierre Lefèvre et Dieter Möhl, évoquèrent l’idée de produire de l’antihydrogène avec le dispositif expérimental utilisé pour JETSET, en y ajoutant des systèmes de détection supplémentaires. La collaboration JETSET n’était pas intéressée. Après quelques essais, certains d’entre nous furent pourtant convaincus que cela pourrait fonctionner. Finalement, le comité du programme LEAR attribua 48 heures de temps de faisceau à l’expérience PS210 pour produire des atomes d’antihydrogène en vol.

Aucun des membres de cette nouvelle petite collaboration n’oubliera jamais ces journées trépidantes de 1995. Tous les éléments du dispositif expérimental devaient fonctionner ; nous n’aurions pas de seconde chance. La pression s’est encore davantage accrue lorsque la presse s’est emparée du sujet, avant même que ne soient produites des interactions susceptibles de créer les premiers atomes d’antihydrogène jamais observés sur cette planète.

Nous avons finalement collecté des données durant quatre semaines, à raison de deux heures par jour. Puis les choses sont devenues chaotiques. Des journaux nous ont demandé de publier des articles avant les résultats définitifs ! Un communiqué de presse a été préparé alors que le rapporteur scientifique de l’article n’était pas disposé à accepter la preuve de l’observation d’atomes d’antihydrogène uniquement sur la base de l’enregistrement simultané des signaux d’annihilation d’un positon et d’un antiproton, qui sont les composants d’un atome d’antihydrogène. Néanmoins d’autres signaux d’énergie et de quantité de mouvement définis durant l’expérience ont convaincu à la fois le rapporteur et l’éditeur de la revue scientifique. Nous avons pu annoncer la première observation de production d’atomes formés à partir de particules d’antimatière. L’intérêt du public a été énorme, le résultat a fait la une de nombreux journaux, dont le « New York Times » et « Der Spiegel ».

L’une des nombreuses interviews que j’ai accordées à l’époque mérite d’être citée :

- La journaliste. – Est-il exact que l’énergie produite par l’annihilation de matière et d’antimatière est la plus élevée que l’on puisse imaginer dans une réaction ?

- Oelert. – Oui, c’est certainement vrai sur le principe.

- La journaliste. – Pourrait-on alors fabriquer une bombe à antimatière qui serait nettement plus puissante qu’une bombe atomique ?

- Oelert. – Oh, je n’ai jamais songé à une telle application, laissez-moi réfléchir. [Pause.] Non, ce serait impossible pour deux raisons. Techniquement, il serait impossible de stocker une telle quantité d’antimatière. Et quand bien même, on n’arriverait pas à produire de l’antimatière en quantités suffisantes pour servir de source d’énergie. Vraiment, ce n’est pas possible.

L’article indiqua en substance : « Oelert réfléchit à la bombe à antimatière. » Mais ce n’est que de la science-fiction, totalement irréaliste. Cela ne m’intéresse en rien. Du point de vue scientifique, en revanche, il s’agissait d’un grand pas en avant vers le véritable travail qui consiste à produire de grandes quantités d’antihydrogène froid et à tester les symétries fondamentales. Sept ans après cette première observation, deux expériences menées dans le nouveau complexe du décélérateur d’antiprotons AD ont produit, pour la première fois, un grand nombre d’atomes d’antihydrogène froid.

Quelques années plus tard, l’approbation du décélérateur ELENA a été un processus difficile. Finalement, après ma présentation au Conseil scientifique du CERN, le directeur général a posé une main sur mon épaule et m’a dit : « C’était exactement l’exposé dont j’avais besoin, merci ». ELENA a démarré en 2020 et décélère encore davantage les antiprotons de l’AD, ce qui permet aux expériences d’en piéger beaucoup plus et ouvre une nouvelle ère passionnante pour la recherche sur l’antimatière.

Trente ans après la première fabrication d’antihydrogène, la comparaison des atomes d’hydrogène et d’antihydrogène constitue encore l’un des meilleurs moyens de tester avec précision les différences entre matière et antimatière. Leurs spectres devraient être identiques, de sorte que toute différence minime ouvrirait une fenêtre sur une nouvelle physique. »

_____

Cet entretien a été adapté du livre « Infiniment CERN », publié en 2004 à l’occasion du 50e

anniversaire du CERN et mis à jour avec l’aide de Walter Oelert en 2024. La citation de Heisenberg figure dans The Physicist’s Concept of Nature (1973), Vol. 1972, 271.