Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, une poignée de scientifiques réfléchit aux moyens de relancer la science en Europe. En mutualisant les ressources de plusieurs pays, ils entendent équiper l’Europe d’accélérateurs tels que ceux en construction aux États-Unis et, ainsi, endiguer la fuite des cerveaux. L’idée de créer un laboratoire européen de physique atomique s’esquisse. Au terme de mois de négociations, une Conférence intergouvernementale de l’UNESCO en 1951 adopte la première résolution pour créer un Conseil européen pour la recherche nucléaire (CERN).

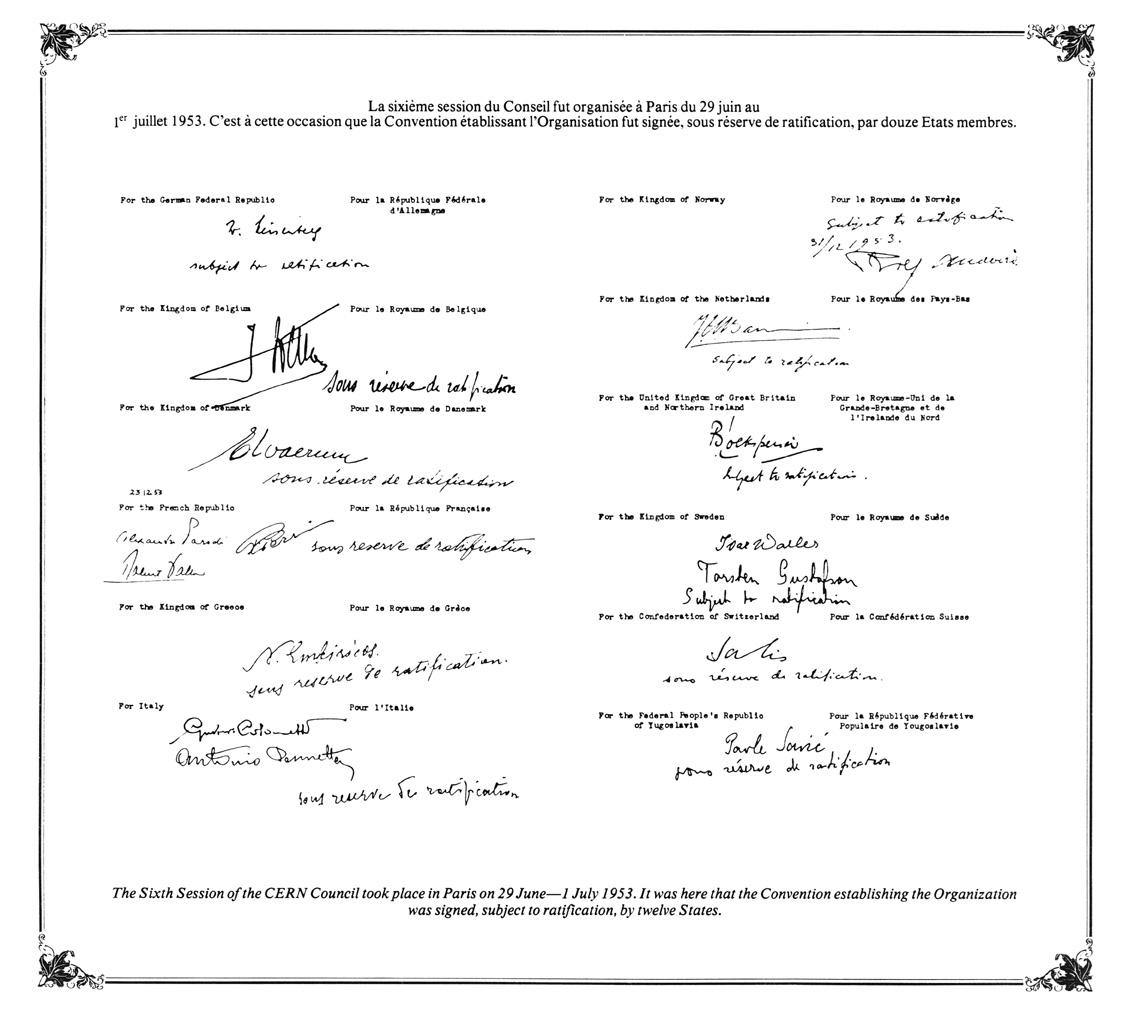

La convention du CERN, établie en 1953, est peu à peu ratifiée par les 12 États membres fondateurs : la Belgique, le Danemark, la France, la Grèce, l’Italie, la Norvège, les Pays-Bas, la République fédérale d’Allemagne, le Royaume-Uni, la Suède, la Suisse et la Yougoslavie.

Le 29 septembre 1954, l’Organisation européenne pour la recherche nucléaire voit officiellement le jour. Le Conseil provisoire est dissous, mais l’acronyme reste.

Témoignage

Le CERN est l’une des réalisations auxquelles je suis le plus fier d’avoir contribué, […] notamment pour la noblesse de sa cause.

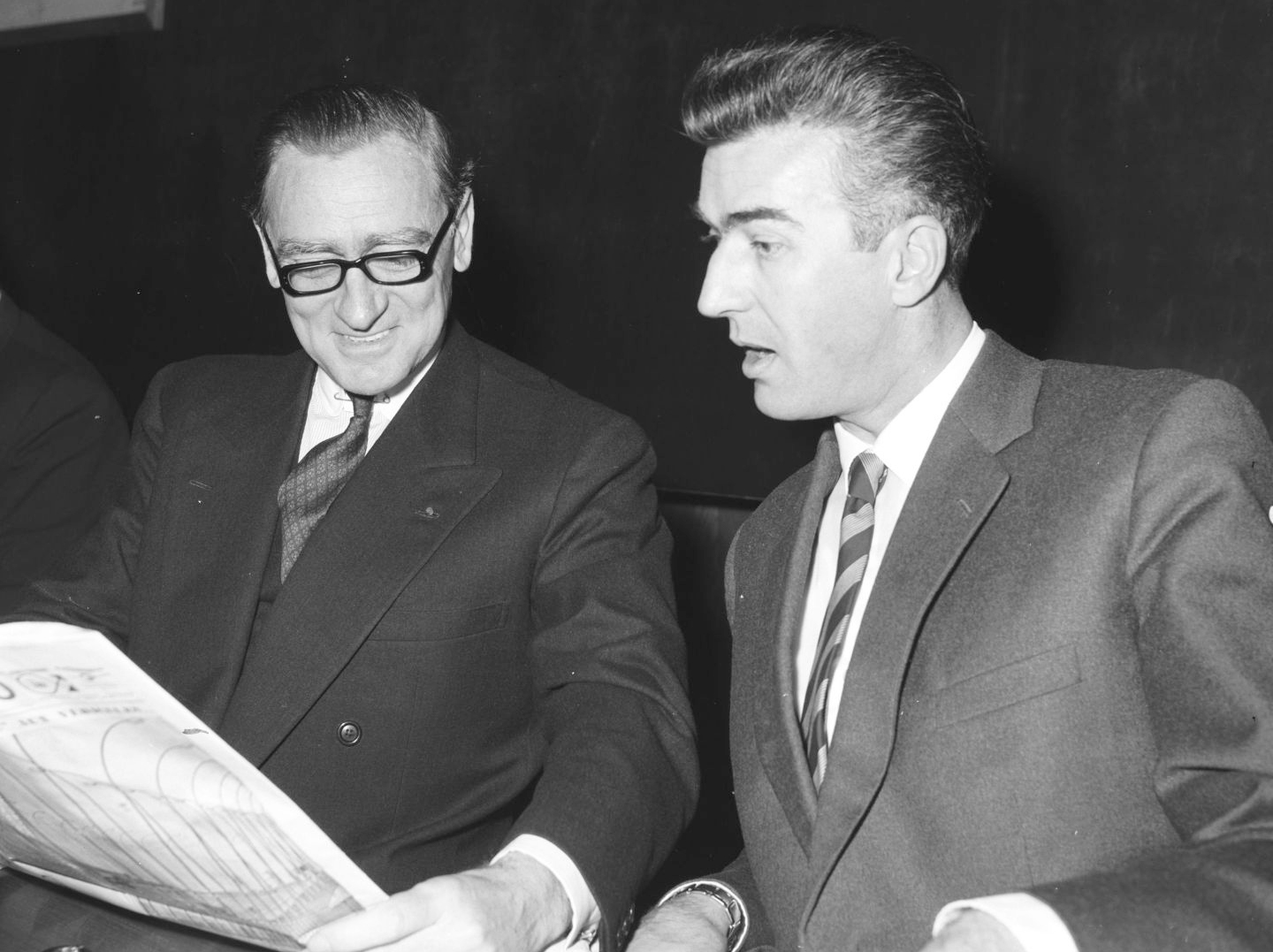

François de Rose

Le diplomate français François de Rose participa dès les débuts à la création du CERN. Il fut président du Conseil du CERN de 1958 à 1960, période durant laquelle il a préparé l’extension du Laboratoire sur le territoire français. Interviewé en 2004, il conservait un souvenir précis des premières discussions qui ont abouti à la naissance de l’Organisation.

« Le CERN est l’une des réalisations auxquelles je suis le plus fier d’avoir contribué, […] notamment pour la noblesse de sa cause.

Les premiers jalons du CERN furent posés aux États-Unis entre 1947 et 1949. Je représentais alors la France à la Commission des Nations Unies pour le contrôle international de l’énergie atomique, où siégeaient des diplomates et des scientifiques. C’est là que je rencontrai Robert Oppenheimer avec qui je me suis lié d’amitié. Comme de nombreux scientifiques américains, il avait été élevé dans l’aura de la science européenne. Il avait notamment travaillé dans le groupe de Niels Bohr. Au cours de l’une de nos rencontres, il me dit en substance ceci : « Ce que nous savons, nous l’avons appris en Europe. Mais désormais la recherche fondamentale en physique va exiger des moyens considérables qui ne seront pas à la portée des pays européens seuls. Il faut que vous vous groupiez pour construire ces grandes machines qui vont devenir nécessaires. Il serait malsain que les Européens soient obligés de se rendre aux États-Unis ou en URSS pour poursuivre leurs recherches fondamentales. » J’ai trouvé l’idée passionnante et j’ai organisé des rencontres entre Robert Oppenheimer et les conseillers scientifiques français de ma commission, Pierre Auger, Francis Perrin, Lew Kowarski et Bertrand Goldschmidt.

En 1949, de retour en Europe, nous avons entrepris avec Francis Perrin une tournée des capitales européennes pour voir quelles réactions suscitait l’idée d’Oppenheimer. Nous nous sommes heurtés à un manque d’intérêt : les scientifiques craignaient qu’un grand centre de recherche n’absorbe tous les crédits et ne tarisse les ressources de leurs propres laboratoires. Ils se trompaient puisque, à partir du moment où il y a eu l’appel d’air du CERN, les crédits de recherche ont augmenté. De surcroît, les gouvernements n’avaient aucune idée de ce dont il s’agissait : lorsqu’ils entendaient « recherche atomique » ils pensaient à la bombe et craignaient que ce ne soit très mal vu par les Américains. Enfin, la présence de Frédéric Joliot-Curie à la tête du Commissariat à l’énergie atomique français, membre éminent du Parti communiste, suscitait des réserves des autres scientifiques européens. Notre mission n’a donc pas abouti. Mais l’idée avait été lancée. Et l’intervention d’Isidor Rabi, au Congrès de Florence, dénoua la situation.

Le CERN fut créé pour que les Européens ne soient pas obligés de se rendre aux États-Unis. Aujourd’hui, il attire des Américains en Europe pour travailler sur ses machines. Je ne pense pas qu’Oppenheimer ait prévu cela. Mais je trouve ce retournement de situation extraordinaire. »

—-

Cet entretien est adapté du livre « Infiniment CERN » publié en 2004 à l’occasion du 50e anniversaire du CERN. François de Rose est décédé en 2014 à l’âge de 103 ans. Pour en savoir plus, lisez cet article du CERN Courier qui lui est consacré (en anglais).